Aristoteles: Leben und Werk

Leben (384–322)

Herkunft

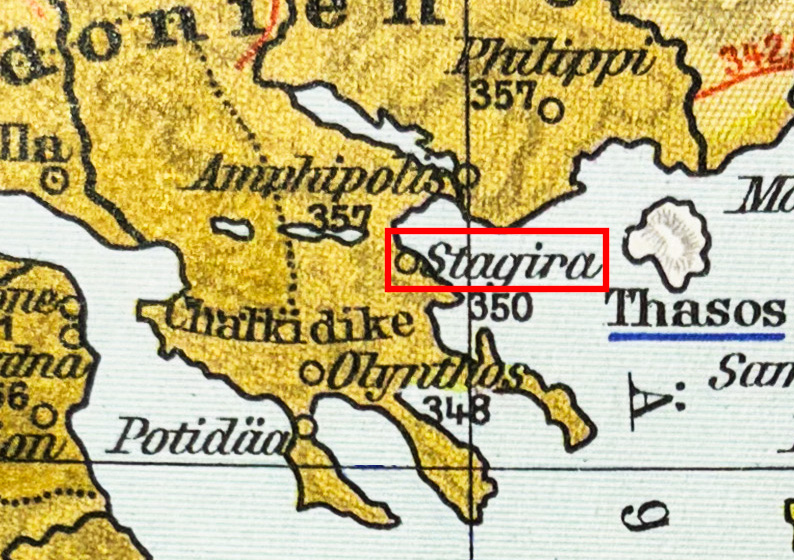

Aristoteles wurde 384 v. Chr. in Stageira auf der Chalkidike (Nordgriechenland) geboren. Sein Vater, Nikomachos, war Arzt im Dienste Königs Amyntas III. (Großvater von Alexander dem Großen), seine Mutter, Phaestis, stammte auch aus einer Arztfamilie.

Akademiezeit

Im Alter von 17 Jahren kam A. nach Athen und trat unmittelbar in Platons Akademie ein (367). Platon hielt sich zu dieser Zeit in Sizilien auf (2. Sizilienreise 367–365). A. hatte in der Akademie zwei Spitznamen, die ihn vermutlich gut charakterisieren: ὁ ἀναγνωστής (der Leser) und ὁ νοῦς (der Verstand). Er war nicht nur einfacher Schüler, sondern entwickelte bald eigene Positionen, so dass er in Platons Akademie selbst Vorlesungen hielt. In dieser Zeit der Akademiezugehörigkeit verfasste er vermutlich einen großen Teil seiner überlieferten Schriften, nämlich

- Die logischen Schriften (das sogenannte Organon)

- Physik

- Metaphysik

- Ethik

- Rhetorik

A. verfasste zu dieser Zeit auch viele seiner Dialoge, von denen allerdings fast alles verloren ist.

Wanderjahre

Die Akademie verließ A. wohl erst nach Platons Tod (Mai 347), und zwar höchstwahrscheinlich aus politischen Gründen. Er verleugnete niemals seine promakedonische Gesinnung (siehe Herkunft), in der Mitte des vierten Jahrhunderts erstarkten jedoch die antimakedonischen Bestrebungen in Athen aufgrund makedonischer Eroberungen in Nordgriechenland (Amphipolis 357 und Olynth 348). So verließ A. Athen und begab sich auf Einladung seines Freundes, Hermias nach Assos in Kleinasien (gegenüber von Lesbos). Dort hatte er wohl auch eine Schule, die im Umkreis zumindest bekannt war. So kam der in der Nähe geborene Theophrast, der Aristotelesschüler und Nachfolger in der Leitung seiner später in Athen gegründeten eigenen Schule, zu ihm nach Assos. Nach Hermias’ Tod siedelte A. 345 nach Mytilene auf Lesbos über, also in die Heimat von Theophrast. Dort machten die beiden ausgedehnte meeresbiologische Untersuchungen, die in die Historia animalium eingingen, das große biologische Hauptwerk von A. Doch bald darauf kehrte er, zusammen mit Theophrast, in seine Heimatstadt Stageira zurück.

A. als Erzieher Alexanders des Großen

343 erhielt A. die Einladung Philips II., dessen 13-jährigen Sohn Alexander zu erziehen. A. machte ihn, den Makedonen, mit der griechischen Kultur bekannt, er ließ vor allem eine Abschrift der Ilias anfertigen, die Alexander, der sich selbst als zweiter Achill sah, auf all seinen Eroberungszügen immer bei sich hatte, und in der er, wie es heißt, auch täglich las. Die Erziehung wurde dadurch beendet, dass Alexander mit knapp 17 Jahren 340 aufgrund der Abwesenheit seines Vaters Philipps II. die Regentschaft, über das Makedonen-Reich antrat, um nach dessen Ermordung 336 selbst König von Mazedonien zu werden. In diese Jahre fällt auch der Tod seines Freundes Hermias (341) und vermutlich auch die Hochzeit mit dessen Adoptivtochter Pythias.

Die eigene Schule im Lykeion

Im Jahre 335/4 ging A. zusammen mit seinem Schüler Theophrast schließlich nach Athen zurück. Eine Rückkehr an die platonische Akademie jedoch schloss sich ihm wohl von daher aus, als kurz zuvor sein ehemaliger dortiger Weggefährte, Xenophanes, zum Schulhaupt gewählt worden war – ein ernstzunehmender Philosoph zwar, dessen Werke leider verschollen sind, aber dennoch ein Mann, der A. geistig bei weitem unterlegen war. So nahm er seine Lehrtätigkeit in einem öffentlich zugänglichen Gymnasium, Lykeion genannt, auf. Dort gab es viele Wege, auf denen man während einer Unterhaltung umherwandeln (περιπατεῖν) konnte, weshalb die dort mit Aristoteles versammelten Philosophen, den Namen Peripatetiker erhielten. Lykurg, ein damals angesehener Politiker und Redner (nicht der sagenhafte Gesetzgeber Spartas!), scheint ihm dann behilflich gewesen zu sein und ihm eine Bibliothek im Stile derjenigen, die er aus der Akademie kannte, erbaut zu haben. Dies war eine, vielleicht die wichtigste Voraussetzung für die nun folgende Forschung und Lehrtätigkeit in der neuen Schule.

Lebensende

Am 10. Juni 323 starb Alexander der Große. In der Folge setzten unmittelbar wieder antimakedonische Bestrebungen in Athen ein, die offenbar auch Aristoteles betroffen haben. Ähnlich wie Sokrates sollte ihm der Asebie-Prozess gemacht werden. Diesem Prozess entzog er sich durch seinen Weggang nach Chalkis auf Euboia, wo es ein Haus aus dem Familienbesitz seiner Mutter gab. Dort starb er im Jahre 322. Als Begründung für seinen Weggang soll er gesagt haben, dass er den Athenern nicht ein zweites Mal (nach dem Tod des Sokrates) die Gelegenheit geben wolle, sich gegen die Philosophie zu vergehen.

Werk

Art und Beschaffenheit

Die Schriften des Aristoteles unterscheiden sich von denen Platons in Art und Stil außerordentlich. Als Begründung dafür wird angeführt, dass wir es bei Aristoteles mit Vorlesungsmanuskripten (üblicherweise Pragmatien genannt) zu tun haben, also Schriften, die nur für den inneren Kreis der Eingeweihten verfasst sind, während Platons Dialoge im Gegensatz dazu für einen weiten Kreis bestimmt waren. Prägnant auf den Begriff wird es damit gebracht, die überlieferten Schriften des Aristoteles seien esoterischer Natur (von εἴσω „innen“), exoterischer (von ἔξω „außen“) dagegen die des Platon.

Auffallend bei den überlieferten Schriften von A. ist jedenfalls die systematische Geschlossenheit und der Wille zur Struktur. Diese Geschlossenheit und die reichhaltige Rezeption seines Werkes führte schließlich dazu, dass Aristoteles als der Begründer unserer heutigen Universität und vieler ihrer Disziplinen gelten kann.

Die Schriften

Die Schriften des A. sind seit der Zusammenstellung durch Andronikos von Rhodos im 1. Jhdt. v. Chr. in folgende Gruppen aufgeteilt:

- Logik

- Physik und Metaphysik

- Naturwissenschaften

- Ethik und Politik

- Rhetorik und Poetik

Dies sind die wichtigsten Pragmatien aus jeder Gruppe:

- Logik

- Kategorien

- Lehre vom Satz

- Topik

- Erste Analytiken

- Zweite Analytiken

- Physik und Metaphysik

- Physica

- Ta meta ta physika

- Naturwissenschaften

- Historia animalium

- De partibus animalium

- De generatione animalium

- Ethik und Politik

- Ethica Nicomachea

- Ethica Eudemia

- Rhetorik und Poetik

- Rhetorica

- De arte poetica

Einige Kerninhalte

1. Logik

Die sogenannten logischen Schriften des Aristoteles haben das Denken der Folgezeit entscheidend geprägt. Die fünf Werke in dieser Kategorie wurden als Organon bezeichnet, also als das notwendige Handwerkszeug, um zu denken, zu diskutieren und zu philosophieren.

a) Kategorien

So legt er in der Kategorienschrift dar, in welcher Weise Wörter überhaupt in Aussagen verwendet werden können. Dafür zählt er zehn Kategorien auf:

| dt. | griech/lat. | Bsp. |

|---|---|---|

| 1. Substanz | οὐσία – substantia | „Mensch“, „Pferd“ |

| 2. Quantität | ποσόν – quantitas | „zwei Ellen lang“ |

| 3. Qualität | ποιόν – qualitas | „weiß“, „grammatikkundig“ |

| 4. Relation | πρός τι – relatio | „doppelt“, „halb“, „größer“ |

| 5. Ort | που – ubi | „im Lykeion“, „auf der Agora“ |

| 6. Zeit | ποτέ – quando | „gestern“, „im vorigen Jahr“ |

| 7. Lage | κεῖσθαι – situs | „liegt“, „sitzt“ |

| 8. Haben | ἔχειν – habitus | „beschuht“, „bewaffnet“ |

| 9. Tun | ποιεῖν – actio | „schneiden“, „brennen“ |

| 10. Erleiden | πάσχειν – passio | „geschnitten werden“, „gebrannt werden“ |

Die Substanz ist das Subjekt der Aussage, die neun anderen Kategorien stellen alle Möglichkeiten dar, von einem Subjekt eine Aussage zu formulieren, jede mögliche Aussage verwendet ihre Wörter in dieser Weise.

b) Syllogismus

Mit dem Syllogismus hat A. die Struktur gültiger Schlussfolgerungen dargestellt, und zwar dergestalt, dass aus zwei Prämissen (Vordersätzen) ein Schlusssatz folgt. Das berühmteste Beispiel dafür lautet:

Prämisse 1: Alle Menschen sind sterblich.

Prämisse 2: Sokrates ist ein Mensch.

Schlusssatz: Sokrates ist sterblich.

Dieses Beispiel ist indes unaristotelisch, weil sich bei A. keine Singulärbegriffe (wie Sokrates) in den Prämissen finden. In gültiger Weise umformuliert lautet dieser Syllogismus dann:

Prämisse 1: Alle Menschen sind sterblich.

Prämisse 2: Alle Griechen sind Menschen.

Schlusssatz: Alle Griechen sind sterblich.

A. unterscheidet dabei drei Figuren. Diese drei Figuren enthalten jeweils mehrere Modi, so dass er insgesamt 148 Kombinationsmöglichkeiten einzeln aufzählt, die er aber nicht alle als vollkommen anerkennt. Im Mittelalter wurden dafür Namen vergeben, die sich aus Merkwörtern entwickelten. Der hier im Beispiel verwendete Modus der ersten Figur erhielt beispielsweise den Namen Barbara (andere sind etwa Celarent, Darii, Ferio).

2. Physik

Die Arten der Bewegung

A. fasst alle Arten der Veränderung im Bereich des Materiellen unter den Oberbegriff Kinesis (κίνησις) zusammen. Er unterscheidet dabei vier Arten der Kinesis (VIII 7, 261 a 27–36):

- Ortsbewegung (φορά)

- Entstehen und Vergehen (γένεσις καὶ φθορά)

- Zunahme und Abnahme (αὔξησις καὶ φθίσις)

- Qualitative Veränderung (ἀλλοίωσις)

Aufgrund dieser Konzeption des Begriffs Kinesis legt sich im Deutschen, also Übersetzung eher der Begriff Prozess als der der Bewegung nahe. Auf jeden Fall ist Kinesis für A. die Tätigkeit eines bewegten Dinges im Sinne der Verwirklichung vom Möglichkeit.

Teleologie

Prozesse, wie vor allem an der Ortsbewegung ersichtlich ist, sind zielgerichtet. Das erfolgt auch aus der Analyse der vier Hauptursachen. Die Zielgerichtetheit jedes Geschehens ist eines der wesentlichen Merkmale des aristotelischen Denkens. Sie wird mit dem Begriff Teleologie bezeichnet.

Ursachenlehre

A. unterscheidet vier Hauptursachen (αἰτίαι) (Phys. II 3, 194 b 23–195 a 3):

| dt. | griech/lat. | Bsp. |

|---|---|---|

| 1. Materialursache | ἡ ὕλη, τὸ ἐξ οὗ – causa materialis | das Erz als Ursache der Statue |

| 2. Formursache | τὸ εἶδος, τὸ τί ἦν εἶναι – causa formalis | die Vorstellung von der Statue als Ursache der Statue |

| 3. Wirk- oder Bewegungsursache | τὸ κινοῦν, ὅθεν ἡ ἀρχή – causa efficiens | der Bildhauer als Ursache der Statue |

| 4. Ziel- oder Zweckursache | τὸ τέλος, τίνος ἕνεκα – causa finalis | Gesundheit als Ursache für Sport |

Diese vier Ursachen können, müssen aber nicht bei jeder physischen Veränderung (φυσικὴ μεταβολή) unterschieden werden.

Raum und Zeit

Eine Lehre vom Raum gibt es bei A. nicht, es ist eine Lehre des Ortes (τόπος), an dem sich Körper befinden. Raum ist demzufolge ein Kontinuum, das unendlich teilbar ist, wobei die Teile wieder Kontinuen darstellen. Dies trifft auch auf die berühmte Zeitabhandlung im 4. Buch der Physik zu. Zeit ist ebenso ein Kontinuum, das unendlich teilbar ist. Dabei kommt die ganz besondere Geschlossenheit des aristotelischen Weltbildes zum Vorschein. Zeit ist an seine Bewegunglehre gekoppelt. Daher kann Zeit ohne Bewegung nicht existieren, ist also auch nicht unabhängig vom beobachtenden Subjekt, also dem Menschen, der die Bewegung beobachtet. So kommt er zu seiner berühmten Definition: Zeit ist die Zahl der Bewegung (ἀριθμὸς κινήσεως – IV 11, 220 a 25). Konsequenterweise hat der Zeitpunkt bei ihm natürlich keine Ausdehnung, es ist der Moment des Vorübergehens. Ebensowenig, wie aus vielen Punkten und seien es unendlich viele, eine Linie wird, weil der Punkt per definitionem keine Ausdehnung besitzt, wird aus (ausdehnungslosen) Zeitpunkten eine Zeitspanne. Raum, Zeit und Kontinuum sind insofern bei Aristoteles nur funktionale Begriffe, um Bewegung und Veränderung in der physikalischen Welt erfahrbar und erklärbar zu machen.

3. Metaphysik

Der Begriff Metaphysik stammt von dem oben schon erwähnten Herausgeber der ersten Gesamtausgabe der überlieferten aristotelischen Werke, Andronikos von Rhodos, der die 14 Bücher des Aristoteles zu verschiedenen Themen, die ursprünglich wohl nicht im Zusammenhang standen, deshalb als τὰ μετὰ τὰ φυσικά (ta meta ta physika = das, was nach der Physik kommt) bezeichnet, weil er sie in seiner Werkausgabe nach der Pragmatie über die Physik eingeordnet hat, woraus sich der Begriff Metaphysik entwickelt hat. Metaphysik wird auch als Ontologie, d. h. Lehre vom Sein, oder Erste Philosophie bezeichnet. In den 14 Büchern der Metaphysik entwickelt A. grundlegende Erkenntnisse, die für die Philosophie der westlichen Welt über Jahrhunderte prägend waren und bis heute vielfach Grundlage der Diskussion bilden. Hier nur ein paar Beispiele, die für die aristotelische Art des Denkens besonders kennzeichnend sind.

Akt-Potenz-Lehre

Diese Lehre hat das mittelalterliche Denken, weithin beherrscht. Die griechischen Begriffe sind δύναμις (lat. potentia) und ἐνέργεια beziehungsweise ἐντελέχεια (lat. actus). Gedacht ist dabei daran, dass in jedem Zustand eines Seienden ein anderer Zustand als Möglichkeit schon angelegt ist, wie beim Samenkorn die daraus entstehende Pflanze. Die Wirklichkeit, also der Akt (ἐνέργεια – actus), ist das Samenkorn, die Möglichkeit, also die Potenz (δύναμις – potentia), ist die fertige Pflanze. Hier kommt wieder die Zielgerichtetheit eines jeden Werdeprozesses (Kinesis) zum Ausdruck. Dabei kommt dem Akt die ontologische Priorität zu, wie Aristoteles am Beispiel des Hauses verdeutlicht: Der Begriff des Hauses muss schon aktuell vorhanden sein, bevor man die Potenz realisiert und das Haus baut.

Hylemorphismus

Eng verknüpft mit der Akt-Potenz-Lehre ist die Lehre von Materie (ὕλη – materia) und Form (εἶδος, μορφή – forma), auch als Hylemorphismus bezeichnet. Jedes Ding, d. h. jeder Gegenstand und jedes Lebewesen, also alles, dem wir in der materiellen Welt begegnen, besteht gemäß A. aus Materie und Form. Materie muss vorhanden sein, um ein Ding als sinnlich erfahrbar zu erleben. Jedoch begegnet Materie uns immer nur in einer bestimmten Form. Im Fall etwa eines hölzernen Stuhls ist die Materie eben Holz und die Form Stuhl. Die Materie Holz ohne irgendeine Form ist mir sinnlich erfahrbar nicht gegeben. Die Form eines Stuhls kann ich zwar denken, aber sie ist mir als pure Form ebensowenig sinnlich gegeben. Erst dann, wenn die Form durch irgendeine Materie realisiert ist, kann ich eine Form sinnlich (mit den Augen oder dem Tastsinn) erfahren. In unserem Beispiel ist das eben Holz, es könnte genauso Metall, Plastik, Pappmaschee, Stein oder sonst ein Material sein. Diese Lehre ist letztlich nur ein anderer Aspekt der Akt-Potenz-Lehre; denn wenn aus einem Stoff gleichsam eine Form wird, so geschieht auch hier der Übergang von der Potenz in einen Akt.

Erster unbewegter Beweger

In Konsequenz seiner Kinesis- und daher auch seiner Akt-Potenz-Lehre gilt für A. der Grundsatz: Alles, was bewegt wird, wird von etwas bewegt. Da man aber nicht ad infinitum fortschreiten kann (denn für A. gibt es keine Unendlichkeit), muss es einen ersten Beweger geben, der den ersten Impuls für alle anderen Bewegungen gibt. Dieser erste Beweger darf nun aber selbstverständlich nicht wieder von etwas anderem bewegt sein. Wenn aber jede Bewegung durch ein Bewegendes geschieht (eine ewige Selbstbewegung leugnet A. strikt), wie kann ein unbewegtes erstes Bewegendes dann überhaupt bewegen? Es ist klar, dieser erste unbewegte Beweger (τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον) muss von ganz andere Art sein als alles andere. Als unbewegter ist er selbst reiner Akt (actus purus). Das ist Gott, und Gott bewegt dadurch, dass er geliebt wird.

4. Psychologie

A. betrachtet die Seele (ψύχη [Psyche] – anima) vorrangig als Naturforscher und Biologe. Und ganz im Einklang mit seiner Auffassung von Materie und Form definiert er die Seele als die Form des Körpers (natürlich des Körpers eines Lebewesens). Dies gilt jedenfalls für die höchste Form der Seele, die denkende Seele oder Verstandesseele (anima cogitativa), die ausdrücklich als Seelenteil bezeichnet wird. Dieser Teil ist der Sitz des Nous (νοῦς – Verstand) und kommt allein den Menschen zu. Hierbei unterscheidet Aristoteles zwei Arten des Nous, einen rezeptiven und einen tätigen Nous (scholastisch: intellectus agens). Letzterer ist der, der den Menschen in höchstem Maße auszeichnet. Andere Seelenteile, genannt werden ein ernährender (anima vegetativa) und ein wahrnehmender (anima sensitiva) Teil, sind auch anderen Lebensformen zu eigen. Entscheidend für die nachfolgende Tradition ist jedenfalls, dass Körper und Seele nicht als zwei voneinander grundsätzlich verschiedene Wesen gedacht werden, sondern eben die Seele als Form des Körpers fest und untrennbar mit dem Körper verbunden ist. Hiermit ist die alte Dichotomie (in materiellen Körper und immaterielle Seele) überwunden. Diese Auffassung ergibt als Konsequenz eine komplett andere, moderne anthropologische Sicht auf den Menschen. Nicht mehr die Seele ist der eigentliche Mensch, wie es gerne in Berufung auf Platon vor allem in der christlichen Tradition verstanden wurde, sondern der Mensch ist eine leib-seelische Einheit, kein Teil kann ohne den anderen existieren.

Wie ist es aber dann nach dem Tod? Stirbt auch die Verstandesseele? Hierzu gibt es keine klare Auskunft. Immerhin scheint der tätige Verstand, wie er in seinen biologischen Schriften ausführt (De generatione animalium II 3, 736 b 27), von außen hereinzukommen als etwas Göttliches. Dann wäre die Seele, zumindest dieser Teil mit dem tätigen Verstand, der dem Menschen vorbehalten ist, auch unsterblich.

5. Ethik und Politik

Ethik

Die Ethik der Antike ist immer eine Tugendethik. Das beginnt schon bei Homer und setzt sich fort über die Dichtungen des 7. und 6. Jahrhunderts, über die Tragödie des fünften Jahrhunderts, über Sokrates und Platon bis eben hin zu A. und weiter. A. ist dabei derjenige, der als erster die Ethik als abgegrenztes Teilgebiet behandelt hat. Von ihm sind sogar drei unterschiedliche Werke überliefert, die Nikomachische Ethik, die Eudemische Ethik, und die so genannten Magna Moralia (die vermutlich von einem nacharistotelischen Peripatetiker kompiliert wurden). In der Tradition genießt die Nikomachische Ethik vor den anderen bei weitem den Vorzug und soll deshalb hier auch zugrunde gelegt sein.

Gemäß seiner internen Konzeption geht Aristoteles davon aus, dass jede Handlung mit einem Streben verbunden ist und dass jedes Streben auf ein Gut zielt. Jedes Gut, sei es selbst eine Tätigkeit (ἐνέργεια) oder das Ergebnis einer Tätigkeit (ἔργον), kann wiederum als Zwischenziel begriffen werden auf dem Weg zur Verwirklichung eines höchsten Guts. Dieses höchste Gut nennt Aristoteles das menschliche Gut (τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν) oder Glück (εὐδαιμονία Eudaimonia), das für ihn gut Leben und gut Handeln einschließt.

Um gut zu leben und gut zu handeln, braucht es Tugenden. Aristoteles unterscheidet hier zwischen den ethischen Tugenden (Charaktertugenden) und den dianoetischen Tugenden (Verstandestugenden). Die ethischen Tugenden entsprechen den Tugenden, denen wir schon bei Sokrates begegnet sind, also etwa die vier Kardinaltugenden Besonnenheit, Tapferkeit, Weisheit, Gerechtigkeit. A. behandelt noch eine Reihe weiterer Tugenden wie Großzügigkeit Hochsinnigkeit, Freundschaft und einige mehr. Das Entscheidende für seine Tugendlehre ist dabei, dass er die Tugend als eine Mitte sieht, zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig. Zugleich ist sie ein Maximum, nämlich das Beste, also die beste Art, sich in einer entsprechenden Situation zu verhalten. So stellt zum Beispiel Feigheit ein Zuwenig an Tapferkeit dar, Tollkühnheit ein Zuviel – sozusagen quantitativ gesehen. Qualitativ indes ist die richtige Verhaltensweise, also die tapfere Verhaltensweise, am höchsten stehend, also das Maximum, wobei sie quantitativ gesehen in der Mitte zwischen dem Zuwenig und dem Zuviel angesiedelt ist. Wo im Einzelfall die richtige Mitte liegt, gibt der Orthos Logos (ὀρθὸς λόγος – richtiger Logos) an (siehe unten: dianoetische Tugenden). Die einzige Ausnahme von dieser Konzeption bildet die Gerechtigkeit, der das ganze 5. Buch gewidmet ist. Sie ist keine Mitte.

Es ist A. indes klar, dass es nicht genügt, zu wissen, worin das gute Handeln besteht, sondern man muss es auch ausführen. Diesen Übergang von Theorie in die Praxis schafft die Gewöhnung, wobei das griech. Wort für Gewöhnung ἔθος (ethos) mit den Wort für Charakter ἦθος (äthos/ēthos) zusammenhängt. So wird allein aus dem Wortstamm deutlich, dass sich durch Gewöhnung der Charakter bildet. Aber dies geschieht nicht von heute auf morgen, es ist ein langsamer Prozess. Diesen strebt der für das Gute ernsthaft aufgeschlossene Mensch (σπουδαῖος ἀνήρ) an, um das Ergon, also das eigentliche Ziel des Menschen, zu erreichen. Dies geschieht durch das Tätigsein der Seele gemäß der Tugend (ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετήν), und zwar nicht nur punktuell, sondern über das ganze Leben hin. In diesem Zusammenhang zitiert A. das uns heute noch geläufige Sprichwort: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer (Frühling).“ (μία γὰρ χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ. Ι 6, 1098a18f.)

Die dianoetischen Tugenden, also die Verstandestugenden, werden demgegenüber nicht als Mitte konzipiert. Aufgezählt werden Kunst (τέχνη Techne), Wissen (ἐπιστήμη Episteme), Klugheit (φρόνησις Phronesis), Weisheit (σοφία Sophia), Verstand (νοῦς Nous). Für eine Ethik uninteressant, weil auf das Unveränderliche, also nicht vom Menschen Beeinflussbare gerichtet, sind Episteme, Sophia und Nous. Es bleiben also Techne und Phronesis übrig, wobei die Techne auf das Herstellen gerichtet ist, nicht auf das Handeln, dessen Kennzeichen die Selbstzwecklichkeit ist. Für das Handeln als Selbstzweck ist allein also die Phronesis zuständig. Sie ist eine mit richtiger Planung verbundene Grundhaltung, die sich auf das Handeln im Bereich der menschlichen Güter bezieht (VI 5, 1140 b 20f.). Ihr Kriterium indes, nach dem sie ihre Entscheidungen trifft, was zu tun und was zu lassen ist, besteht im sogenannten richtigen Logos (ὀρθὸς λόγος), der allerdings nicht weiter ausgeführt wird. Dieser richtige Logos hat eine ähnliche Funktion wie bei Platon die Idee des Guten, wie es scheint.

Es folgen eine Abhandlung über Beherrschtheit und Unbeherrschtheit, zwei Abhandlungen über die Lust und zwei Bücher über die Freundschaft. Den Gipfel der Nikomachische Ethik bildet zum Abschluss die Behandlung der theoretischen Lebensform (βίος θεωρητικός), die das unbestrittene und am höchsten geschätzte Ziel der aristotelischen Ethik bildet. Diese Art des Lebens ist allerdings nicht für jeden geschaffen. Die meisten müssen sich mit einem praktisch-politischen Leben zufriedengeben, das in diesem Bereich allerdings durchaus höchsten Ansprüchen genügen kann und den Normalfall des athenischen Bürgers darstellt, wenn er gemäß der aristotelischen Ethik richtig lebt.

Politik

Der Übergang von der Ethik zur Politik ist bei A. schon in der Nikomachischen Ethik vorgezeichnet. Wie schon gesehen, ist das Moment der Gewöhnung von besonderer Wichtigkeit. Am Ende der Nikomachischen Ethik geht A. darauf ein, dass besonnen und beherrscht zu leben nicht die Sache der Menge oder der Jugend sei. Daher müsse der Mensch durch Gesetze von Geburt an daran gewöhnt werden, richtig zu leben. Gesetze sind aber das Produkt der Staatskunst, womit A. zu seiner Politik überleitet.

Die Politik in 8 Büchern geht, ähnlich wie die Nikomachische Ethik, grundsätzlich davon aus, dass jeder Staat eine Gemeinschaft ist und jede Gemeinschaft um eines Gutes willen besteht. Für Gemeinschaft gibt es zwei konstitutive Momente, nämlich

1. die Beziehung herrschendes und dienendes Element und

2. die Beziehung Weibliches und Männliches.

Diese beiden Momente bestimmen jegliche Gemeinschaft, beginnend von der von der kleinsten, der Beziehung zwischen zwei Menschen. Von hier aus entsteht die Familie beziehungsweise die Hausgemeinschaft, die eine Verbindung mehrerer solcher Zweierbeziehungen darstellt. Die nächste Stufe bildet das Dorf, zu dem sich mehrere Hausgemeinschaften verbinden. Am Ende steht die aus mehreren Dörfern bestehende vollkommene Gemeinschaft, der Staat. Staat (πόλις – Polis) meint hier freilich den Stadtstaat des fünften Jahrhunderts v. Chr., wie er sich in Griechenland ausgeprägt hat, von der Größe her also eine überschaubare Kleinstadt. Dennoch ist das nach A. die Stufe, in der eine Gemeinschaft die vollkommene Autarkie, also die Unabhängigkeit von anderen und die Fähigkeit, selbst alles Lebensnotwendige zu erzeugen beziehungsweise heranzuschaffen. erreicht hat. Im so verstandenen Stadtstaat sieht A. die Vollendung aller Gemeinschaft, erst das Ziel und der Zweck der gemeinschaftlichen Verfasstheit des Menschen. So kommt er auch zu seiner berühmten Bestimmung des Menschen: Der Mensch ist von Natur aus ein staatenbildendes Wesen (ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον – I 2, 1253a3f.). Man hat diesen Satz leider sehr häufig missverstanden, weil man den griechischen Ausdruck πολιτικὸν ζῷον mit politisches Wesen übersetzt hat, was dann bedeuten würde, der Mensch ist ein an Politik interessierter, ein engagierter Staatsbürger. Nichts liegt dem dem aristotelischen Gedankengang hier ferner als diese Bedeutung.